|

我be like关晓彤大喊:到底什么是真的?你告诉我什么是真的? |

|

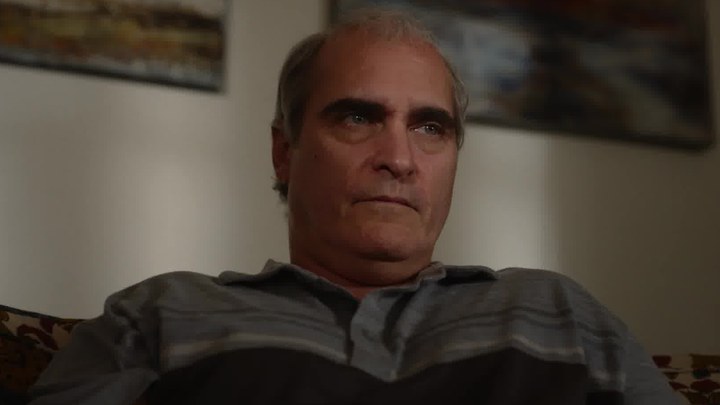

我完全不明白这部电影讲了什么,但这是我今年目前为止最惊喜电影:1.还是算恐怖片,几乎无jump scary但是非常多令人不适的镜头,绝非合家欢(A24可能要赔);2.虽然意识流,但五个场景非常有意思,推进也不突兀,让人保持着劲头一直看下去,三个小时绝对不长而且绝对值得;3.《博很恐惧》太机翻,《男宝怕怕》可能更贴合主旨; |

|

译名太直译了,我看应该叫《孩怕》,原来这个词就是为这电影而生。

高度符号化和意识流的片子,要不是凤凰叔演技好,会很难顶。

恋母情结是西方X教文化里很浓墨重彩的一环,由此又衍生出大量原生家庭问题和心理疾病。

东方文化里不但没有这种症结,反而较为崇尚哪吒闹海那种挣脱父权的精神,注定我们看这种内涵的东西难以共情。

还没看的建议不看,你三小时的人生值得拿来做一些更有意义的事。 |

|

5年前在戲院看宿怨,大抵上就感覺到亞瑞艾斯特是非常喜歡挑戰觀眾的創作者,也因此第二部仲夏靨故意跳過不看,第三部在漫長的3小時中,用各種形式的夢魘,直擊精神病患者的內心,讓觀眾陷入焦慮與困惑之中,基本上毫無劇情邏輯可言,因為它是用符號建構而成的片,全片分成4種夢魘,第一種:末日焦慮夢魘;第二種:完美中產家庭夢魘;第三種:奇幻寓言夢魘;第四種:原生家庭夢魘,前三種夢魘最後都彙集於原生家庭,母親的佔有、兒子的逃離、父親的高潮而死,想逃離媽媽掌控自己卻已經成了媽寶,想改變也改變不了,最後便在內心良知的自我公審中死去。全片算最喜歡第三段夢魘,二次元混三次元的視覺手法呈現,美術相當吸引人,部分橋段的符號編排確實滿有意思的,但全片3小時看下來實在是無法喜歡這部片,這部片注定難賺錢,也很難跟別人推薦就是了。 |

|

你伴随着你母亲惊恐的吼叫和责备出生,一路上遇见各种奇葩和暴力,他们让你疲于奔命、无家可归、找不到归属甚至破坏你的一切,你被追赶着直到撞车。你以为终于被搭救,却身陷更多的责备、虚伪和监视之中。你周围人让你和她们一起演戏于是你就演了。你的母亲虽然不说但心里总觉得自己为你付出了所有你还不断向她索取。你好不容易遇见个女孩给她买礼物你妈还嫉妒。你妈告诉你只要跟别人做爱你就会当场去世而且这是遗传。你爸已经被逼到小角落多年无法翻身,带着巨大的无法被满足的性欲。你妈一直说你,内心深处你真的想掐死她,然后头也不回地走掉。你走了很远最终还是要受到社会的审判和指责。直到你早已脆弱报废的生命小船说翻就翻。你妈又嚎啕大哭她失去了孩子。等等这些就是你一辈子要经历的恐惧时刻。A24yyds!J88 |

|

很失望,失望就在于所谓“恐惧”的点居然是SB妈宝男和妈宝男控制欲极强的妈之间的关系,并不是我所期待的恐怖片。 |

|

这部《宝惊魂》谐音步惊云,那才看完的《命案》完全可以叫做《猎疯》,对上聂风——境内谐音梗扣钱,我是不是该来这混。接着《命案》,又疯了三小时,前排胖叔呼噜得地动山摇,我则越看越嗨,或者说,陷入某种影像带来的迷幻,对味了,就是致幻的飘飘欲仙,不然就像Toni强迫Beau抽烟,具有谋杀与轻贱的意味。几十年人生如同泛滥的监管,被母爱,被责任,被承诺,被遗传病史,被自己拿捏得处处雷池,但炸到粉身碎骨了也只会落得个独自胡闹的荒唐,那种惊恐、沮丧,万念俱灰地被他演出了人畜无害却腹背受敌的委屈,段段奇遇或形式穿梭过后,观众如同赏完最无关痛痒的表演,纷纷离席,再杀一刀。话说起初想JP裸戏大方,“无意”甩出大蛋,还真是假有假用。四星半。@ 香港百老汇,上次同场看了《花椒之味》。全港今天只有一场,幸好没错过。 |

|

我人生中最自我反省的三小时

*二刷*(一周年快乐) |

|

阿导对尸体的理解和表达死亡的方式很不一般,阿导是特别的,阿导拍的不是恐怖片而是恐惧本身。好的创作就是吐出内脏,我跟在后面边捡边吃,嗯嗯好香,地球没了阿导不能转的 |

|

好久没有看到这么恐怖的恐怖片了,全程充满不适,不焦虑也能焦虑到需要做CPR的程度。“原生家庭”这四个字居然可以用如此抽象的形式具象地表达出来,蛮屌的。 |

|

老年博的奇幻漂流之妈宝的多元宇宙 |

|

3.5 好于《仲夏夜》但仍远低于《遗传厄运》。设谜和解密几乎割裂成了两部电影,前者仿佛嗑入了大量考夫曼、林奇、柯南伯格的电影后形成的一种癫狂的内心影像,将噩梦根源与潜意识深处进行外化。但又处理得过于奇观化、节奏过快、设定过飞,构建全程都无法令人跟着他的脚步,无法走入他的内心,只能旁观想“这拍的都是些啥....”。解密部分倒蛮不错的嘞,艾斯特重新回到家庭母子关系的爱恨,家人间无法真实面对的羞愧、永无止境的互害,以及遗传的绝望锁链。几段撕X戏很是精华。看完不由感慨:2023了,还有人愿意投钱拍这种血亏电影,也真的令人感动呢。 |

|

看到评论译名男宝怕怕笑出声。。 |

|

一旦悲剧给观众形成“一切悲剧均来自创作者的一厢情愿”的印象,观众难免会觉得浑身难受,而结局无疑强化了这种被操纵感。这种观众对导演的不信任如果是影片中段就被挑明的话也许还有篇幅找补,而它偏偏选择在最后给观众当头一棒,所以看完后基本上是麻了 |

|

导演这次不玩宗教邪典了,玩起了精神迷宫,玩得实在太脱线了…如果第一部分和第二个部分还可以勉强让人揣测人物和故事,到了第三部分和最终的段落,基本可以彻底放弃,完全当看疯子的独白吧….关键这疯子玩这么疯,居然还能让人看得下去…莫不是是看的过程中被导演洗了脑。(我真的不觉得这部电影单单是在讨论mommy issue…) |

|

社会新闻涌入丢失钥匙的房子,坠落正在泡澡的浴缸;被当成中产心理补偿之存在,看着未来电视制造缺爱生吞油漆的后代;进入他人的既定叙事却终将错位,直到被复仇的机枪手雷唤醒;《Always Be My Baby》十秒接吻初恋和长辈注视下的马上疯;当你妈说你爹死了但其实没死,那肯定因为你爹是个真的迪克;逃入大海星空却无法阻止所有的辩护死无全尸……恐慌焦虑由外至里愈发怪诞,当代卡夫卡《审判》翻拍,太厉害 |

|

记得在导演很早期的一次访谈中,就说过想拍一部弗洛伊德学说的“奥德赛”。博尔赫斯说过世界文学中只有四种故事,其一是回家。这部电影是关于此的,博需要从a点到b点,同时了解他众多恐惧的本质,包括仇外恐惧,害怕离家的恐惧。看的时候会想起大卫林奇,但阿里更擅长视听,全程调用视听技巧和象征符号去完成主角复杂的内心状态,包括哥特文学中“阁楼的秘密”,人生如戏戏如人生,水分别代表随波逐流和平静,洞穴分别代表子宫和坟墓……博想回到一个温暖舒适的地方,他害怕生活,甚至最好不要出生。从海报便知,博被记录在四个阶段,从男孩到老人,周而复始。导演的个人美学风格依旧强烈,包括远景人物聚焦、前虚远实、顶拍、颠倒镜头、断首、娃娃屋、单格空间和以画预言等,这一部还有很多娴熟视听调度思维真厉害,只是觉得片尾的审判立意一下弱了。 |

|

感谢此片,我懂了别人的panic attack是什么样的了。 |

|

最忠于自我或许并不等于最佳。整体看起来很抽象,但表意还是跟前作一脉相承,即“主观能动性是存在的基础与毁灭的根源”,只是这一次Ari Aster用电影的最后一个小时打破了“仲夏夜”的最终落点(尽管二者同样都具有病友疗伤片的属性),构建起更加极端且直观的叙述语境:当人的生命力被动到只由应激反应与生理本能所驱动,忽然出现的变量究竟意味着什么?这是Aster想要探讨的事情。另外,看的时候脑子里想到两个片子,分别是《妖夜慌踪》和《天幕杀机》,三部电影的确是在同一个坐标轴内(只是前两者拍法更高明一些);联想一下,本片的一头一尾是属于畸形共生关系的生命轮回,即便能够预知未来,也难以抵挡宿命的审判,直到银幕内外的两道光互相照耀,那些或抽象或疯狂的元素似乎也有了明晰的可能性;离开戏院还是留在水中,这是个问题。 |

|

不仅博很恐惧,我看完我也很恐惧。从现实切入,但逐渐进入纯粹的意识流,一切现实假象皆是博内心的写照、创伤的映射,从来就没有别的地方、别的家庭、别的树林,只有自己的浴缸、镜子、大海。 |

|

我被震撼得哑口无言,绝顶疯狂、百无禁忌、恶意充沛,每一秒都在扣题如分形,每一段都值得挚爱A24的导演们拿来拉片学习,纯粹艺高人胆大的封神之作,不信你看三年后的评分 |

|

博很恐惧,我很愤怒。 |

|

最恐怖的难道不是看完一小时发现还剩两小时 |

|

three hours of my life watching not so crafted oedipal complex |

|

179分钟的梦境呓语,某种程度上的“遗传厄运”+“楚门的世界”+“盗梦空间”。在阿里艾斯特的影片里,家庭永远都不是港湾,相反它是噩梦的起源,所有的控制+憎恨,都以爱之名在家庭之中遗传,只有斩断以爱为名的锁链,才能继续前行。但影片恐怖的地方也在于此,当阿宝一次次以为斩断了锁链摆脱了母亲的控制,都会发现自己如同楚门一样永远逃不出母亲的手掌心,逃离,发疯,弑母都无济于事,只是从一层噩梦醒来到达另一层噩梦而已。P.S.阿宝老爸的身份太恶趣味了。 |

|

不负期待。这片子之于Ari Aster等同于《霓虹恶魔》之于NWR,是一次不折不扣的洗粉行为,能留下的都会成为日后死忠。如果说前两部还只是在成熟的框架内反类型,到这部他已经能游刃有余地另起炉灶做大菜,哪怕新炉可能会把A24前两部赚的一把赔光。所有带着预期走进影院的观众百分百会失望,因为它从第一幕就无时无刻不在冒犯你,任何通俗的定义在此刻都会失效。 |

|

车祸之前津津有味,车祸之后只剩瞌睡 |

|

主题混乱到了令人发指的地步 |

|

三星半。抱着《遗传厄运》与《仲夏夜惊魂》的期待值的观众可能要失望了,Aster这部新片的确还是能够让人不安,但更多的是来源于其极为主观拍摄方式带来的一系列隐喻的困惑。窒息紧张的母子关系,亲密关系的抵触,阳具被阉割的恐惧,无法做出决定的持续的自毁,被放大化的日常生活中的混乱,还有归于子宫的循环。电影名字取的倒是一针见血,这个叫博的男人一生都活在恐惧中。 |

|

Trash |

|

大银幕4K版。序幕戏五星,第一幕四星半,第二幕两星,第三幕一星,第四幕半星,第五幕(尾声)零星。几近于“无”的超类型之作,却是典型的高开低走,最后满盘皆输。本以为会是阿里艾斯特生涯最佳,没想到是迄今最差。多一星给华金的表演,预定年度最佳男演员。 |

|

几处精巧的场景设计和调度很突出导演功底,但这次真是玩嗨了。这是把生活在现代社会下的恐惧与痛苦全部融合到一个人物,枪支,噪音,强占,控制欲,战争失孤,以及性爱。主人公笼罩在一种极度的不安全感里,永远疑惑的眼神,让人看得犯恶心。导演的确想表达很多,但只能说作为恐怖片来看,必定会失望。 |

|

好high啊!来自妈宝的恐惧,成名的美国导演很喜欢拍这种偏意识流的片子,用抽疯一样的炫技去呈现人物的内心世界,声音用得炉火纯青,视听上非常出彩。看片之前做好了心理建设,没有期待这是一部恐怖片,想看导演这次如何把反类型的想法进行到底,如何解构恐怖片的同时玩出新花样,现在这三个小时,新不新已经不重要了,A24花了这么多钱,还能让导演这么疯,我已经high了。 |

|

1.当婴儿被从母体中带出的那一刻起,分裂和缺失便已然在场,这是一个开始,一个自身被抛入这个世界的开始,也是母子关系分裂的开始,那个原初温暖安逸的整一性的状态之分裂的开始。2.对母亲的依赖与依恋揭示了自身的焦虑、不安与安全感的缺乏,而大量陌生人的涌入,以及泡澡时落入浴缸中的他人,都构成了一种对私人空间的入侵与侵犯,同时也加剧了自身的焦虑与不安感。3.阁楼即是自身的一个无意识压抑的场所,超现实化的空间,被囚禁的自身,以及那一具象化了的父亲的菲勒斯之象征。4.审判不是他人对自身的审判,而是发生在自身之内,是自身对自身的审判,是对自身的那一幽暗的无意识之欲望的审判。5.影像在梦与现实间游离,但正如这两者间的暧昧关系,梦与现实在这里也许并非是相对的两个场景,而就是同一场景,即同一场景下的我的现实。 |

|

阿里·艾斯特最迷人的地方,就是他总能用影像构建一种微妙的氛围,那种氛围,我想了好几个词,诡异、怪异、怪诞、可疑……都还嫌“重”,最后想到一个词“蹊跷”,对,就是一种说不清道不明的异样感,觉得生活处处都可疑,心里膈应,但又觉得可能是自己大惊小怪了。这种微妙的不适感,阿里·艾斯特把握得特别好。

本片讲一个妈宝被操控的一生。他的生活里处处都是母亲的影子。这话既是实情,也是隐喻。实情是,他的生活确实遭到了母亲的时时监控;隐喻是,哪怕这种外在的监控并不存在,内心的自我阉割却一刻不停,那种焦虑感、怯懦感、讨好冲动也总会投射在每个遇见的人身上。因为,有形母亲虽只有一个,无形母亲却无处不在。 |

|

为生命中漫长且乏味的三个小时默哀,人生匆匆,把时间浪费在精神垃圾上实属不值。不想讨论什么意义、价值、心理学、哲学、思辨、原生家庭巴拉巴拉……只想说磕多了XX的人真的不适合拍片。如果你还没看过此片,为你感到庆幸,建议不要为了猎奇而尝试,你会后悔的 |

|

B+. 前半程炸裂到以为在看林奇,没想到最后却是《黑镜:白熊》的变奏,只是审判的主体变成了以“爱”为外观,以控制为实质的“孝道”绑架(一种一脉相承的“遗传厄运”)。在性别议题上的态度颇为暧昧,一方面是“Mom’s everything. Dad’s just a dick”的讽刺,另一方面又将缺席的性启蒙/父亲形象作为某种解放的机关,将恐惧的源头指向男性巨婴被“母系社会”精神阉割的焦虑。许多单场戏的脑洞与执行都让人惊喜,但当所有符号都落归其位时,却还是会怀念前四十分钟那种植根于日常细节、却让人汗毛直竖的无端的惊悚。 |

|

おめでとう、碇真嗣 |

|

1.一部浸染着焦虑、恐惧与罪疚感的心理恐怖片,也是年度WTF电影,恍如林奇、布努埃尔、考夫曼与今敏合体,近乎全程都以博的主观视角来叙事,模糊了虚实,让人难以辨识究竟是母亲的阴谋占主导地位还是博的幻梦臆想为核心。2.总体来看是一个典型的精神分析视域中“恶魔母亲”与“胎化儿子”的故事,结构上的4段或5段则组成了一场愈发远离社会的归乡返家之旅(结尾空间恰是子宫的象喻)。3.视听语言飞扬而丰富,时间跳跃般的画面匹配硬切,大广角与诡异俯仰机位,缓慢的推拉镜头,前后景间的移焦,还有甩镜或摇镜揭示。4.宗教隐喻散溢其间,一如第三段动画故事里的四十年漂泊苦旅、忏悔和奇迹恩典,以及右肋+手掌之伤和最后的审判。5.导演依旧钟情于畸怪家庭关系与断头&阁楼。6.华金的表演神乎其技。7.戏中戏和收尾“影院观者式审视”极佳。(8.5/10) |

|

达伦斯基的《母亲》2.0版本,甚至比那个电影更适合叫《母亲》。问题也是一样,花里胡哨神神叨叨无法掩饰故事本身的空洞单调 |

|

#BFI #Preview 长评-无法逃脱的“诅咒”。太过瘾了!没想到影片能把自我,潜意识,记忆,荒诞等多种元素融合成一种极为舒适的风格。在我看来的故事用一句话总结——变成母亲的男主在男权社会下“无可逃脱”的一生。以神话故事看则是带有男性性器的厄勒克特拉为了“父亲”弑母后也并未逃脱自己内心审判的故事。电影是伯格曼式的内核表达,爱无能的传递感很强,风格上极其贴近于《雏菊》所展现的内心世界。影片所有的影像在我看来只有两类表达,博内心的恐惧和“外部世界”对他的影响,不存在任何“外物”。像是一种从自我到潜意识再到集体潜意识的剖析过程。公寓代表的自闭。寄养代表的父权。森林代表的否认及渴望。家代表的恐惧与父亲的“真相”。斗兽审判场代表的集体潜意识。大量俯拍仰拍,摇镜头和推焦也很多,POV音效很棒。 |

|

吓大的孩子噩梦多 |

|

6.5 一头一尾被trigger到了,焦虑症患者混乱又聒噪的内心世界,为任何事情担惊受怕,对身边的一切感到不安,但是中间的三幕是在干什么?各种奇技淫巧的堆加却繁复重演一个苍白的内在逻辑:博很恐惧,只看见外在人物的疯狂,却总是缺少内心逻辑的剖析。我觉得阿里阿斯特并没有想清楚整个故事的整体结构,只是制造了影像的幻觉让观众为此沉沦,对时长疲惫盖过了所有其他的情绪。 |

|

你终其一生也无法脱离那个或温暖或冰冷,但紧紧包裹你的子宫。 |

|

只能看到对痛苦的真切,但唯独没有的是对电影的真切,因为一切的形式只服务于这个巨大而封闭的阴谋中,它将面前的所有事物非人化,因此形式无论如何发展并绑架电影,都无非只是接连不断的骗局的变奏——别拍了。 |

|

我的好大儿aka妈宝历险记aka华金凤带你走进巨婴世界。为了让巨婴养成精准怪罪到母亲身上,编剧直接把父亲写成丁丁怪???呵呵。。。阿里写了段强迫症患者、写了段精神病医生家庭、写了段成长类儿童剧,又写了段病态亲子关系,bingo!你获得了《博很恐惧》。。。巨婴aka妈宝,精神疾病的一种,祝大家早治疗早康复。(舞台转场挺喜欢的,加一星) |

|

雷声大雨点小的幻境奥德赛,弄了半天还不如Adult Swim。

从《遗传厄运》时期开始就一直觉得阿里·艾斯特是个喜剧天才,毕竟氛围错位对他来说简直信手拈来。然而当他真正开始组织梦境情节(精神分析老古董)、甚至转向符号的时候,竟然变成了一个自我陶醉版的托德索伦兹……事实证明,AI可能比清醒的人类更懂梦境。 |

|

8/10。个人有个暴论,就是越get到这部电影的,潜在里越可能有mommy issue……因为单从电影技法角度真的很难说是非常完美(但也不是说不好),尤其是类奥德赛和类子宫视角的构图,在华金优秀的演技下甚至显得多余了,没有共鸣的话应该是难以给出超出8分的评价的。

此短评应该是发表的现在,最带有主观色彩的暴论(之一)了,轻喷哈各位 |

|

上映的第一个周末在Burbank看IMAX,满场影视民工一直守到字幕滚完才走哈哈哈。实在共情不了他们上流犹太人的代际问题。斜眼看向The Fabelmans |

|

制作很精致的一泡屎 |

![豆瓣评分]() 7.1 (22576票)

7.1 (22576票)

![IMDB评分]() 6.7 (64,897票)

6.7 (64,897票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 68%

烂番茄: 68%![Metacritics评分]() Metacritics: 63

Metacritics: 63![TMDB评分]() 7.17 (热度:40.45)

7.17 (热度:40.45)